新闻动态

- 发布日期:2025-11-19 02:23 点击次数:126

文 | 小雯

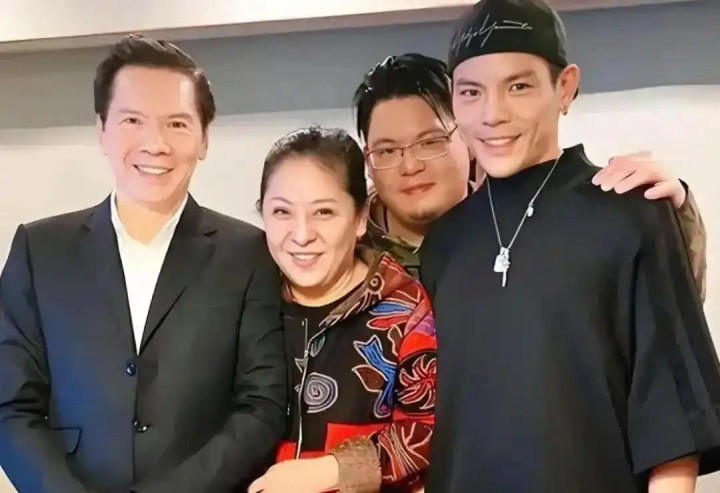

镜头里,向太红着眼眶,声音哽咽。

她说:“慈母多败儿,这句话我五十多岁才明白。”

那一刻,很多人都心疼——一个母亲的悔恨,有多沉。

可当我看到她两个儿子的命运差距时,忽然明白:毁掉一个孩子的,从来不只是“溺爱”,而是看不见他独特的那双眼。

真正的伤害,不是给太多,而是给错了。

向太并非不爱向佑,她只是用“同一把尺子”,丈量了两个完全不同的灵魂。

一、“平均主义式公平”,是最温柔的教育暴力

很多父母以为,公平就是“一视同仁”:哥哥有的,弟弟也得有;哥哥学什么,弟弟也得学。

可心理学早已告诉我们——公平不等于相同。

每个孩子的气质和动机都不同:有的喜欢舞台,有的偏爱角落;有的外向表达型,有的内向思考型。

当你用一套模板去要求两个完全不同的孩子,看似公平,其实是残忍。

向太让两个儿子接受同样的教育、同样的教练、同样的期望。

可结果呢?

一个成了“能扛事”的代表,另一个在被比较的阴影里一点点坠落。

教育学上称这种现象为同质化压制:当差异被忽略,个性就会被湮灭。

你以为你在公平,其实你在用一致掩盖差异,用标准掐死灵性。

二、比较不是激励,而是一把藏在爱里的刀

父母的“比较”,表面像提醒,实则是无声的审判。

“你看你哥多努力。”

“你为什么就不能像他一样懂事?”

每一次比较,都是一次隐性的否定。

孩子听到的,不是“我要努力”,

而是——“我不够好”。

心理学家丹尼尔·戈尔曼说过:

“被比较的孩子,会把羞耻感当成自我认知的底色。”

这就是为什么,向佑总想证明自己——他不是不努力,而是太怕“被看不起”。

于是,他拼命创业,急于出名,只为告诉父母:“我也可以。”

可当行动的动力是焦虑,而不是热爱时,结局往往是越拼越乱,越努力越迷失。

比较不是爱的表达,而是告诉孩子:无论你怎么做,都不够。

三、被比较久了的孩子,会活在别人的眼睛里

有一种人格叫外控型人格,意思是:他们的一生都在靠别人的评价定义自己。

这种孩子不再相信内心,而是活在别人的期待里。

被夸时兴奋,被批评时崩溃。

哪怕成功了,也在惶恐“别人还满意吗?”

向佑就是这样的人。

他做的每一件事,都是为了获得那句“你真棒”。

可那句话永远没等到。

他的焦虑,不是因为失败,而是因为他一直在外面找“自我”。

真正的成长,来自“自我导向”——一个孩子只有在被允许“不同”的环境里,才能建立内在坐标。

四、当“树的标准”压在“花”的头上

心理学上有个概念叫气质匹配度。

意思是:当环境和孩子的气质契合,他才有机会发挥潜能。

向佐像一棵树——适合风雨,能承担重量;

向佑像一朵花——需要安静的土壤和耐心的阳光。

可向太只看到“树”的标准,却逼着“花”去长成树。

结果,树茁壮成长,花却枯萎。

真正的公平,不是“一刀切”,而是“按需给予”。教育不是赛跑,而是照料不同的生命。

五、当兴趣被否定,孩子就会断掉自信的回路

向佑曾有画画天赋,作品被国外艺术学院收藏过。

可他放弃了,因为那条路“来钱太慢”。

这不是贪婪,而是恐惧——他怕再一次被父母认为“没出息”。

心理学上有个公式叫自我决定理论,孩子的成长需要三个条件:自主性、胜任感、联结感。

当兴趣被否定,自主性被夺走,当努力得不到肯定,胜任感被切断,当父母以“比较”代替理解,联结感彻底坍塌。

他开始焦虑、浮躁、迷失——因为他再也找不到“自己做自己”的安全感。

一个被打断兴趣的孩子,往往不是“变坏”,而是“变空”。

六、“间歇性强化”:爱与否定交替的控制术

在心理学中,有一种最容易让人上瘾的控制方式——间歇性强化。

当你对一个人时冷时热、时夸时贬,他会比持续冷漠更依赖你。

向太就是这样:

一边责备,一边又在公众场合说“我最爱他”。

一边打压,一边又流泪说“都是因为太宠他”。

这种爱,让孩子既痛苦又上瘾。

他一边恨母亲的控制,一边又离不开母亲的目光。

这不是单纯的“溺爱”,而是一种更深层的“情绪操控”——用爱做钩子,让孩子永远无法独立。

七、“主角”与“配角”的标签,会被孩子活成现实

家庭语言,是最强的心理暗示。

当一个父母常说“哥哥最能扛事”,另一个孩子就会自动接下“我不行”的剧本。

心理学家罗森塔尔称之为期望效应:当父母无意识地贴标签,孩子就会按那个方向生活。

向太把向佐推向台前,用资源、赞美和机会包装他;而向佑,被永远留在台后。

久而久之,一个学会了“承担”,一个学会了“放弃”。

不是性格使然,而是标签塑造命运。

八、最残忍的不是比较,而是公开羞辱

真正毁掉孩子的,不只是私下的比较,而是被父母在众人面前拆穿尊严。

向太把向佑的“失败”拿出来讲,甚至在镜头前剖析他的“叛逆”“不争气”。

她以为这是教育别人,可对孩子而言,那是一场公开处刑。

心理学家戈夫曼说,这是一种“耻辱烙印”。当一个人被贴上“失败者”的标签,他会选择自暴自弃——因为那是唯一能保留尊严的方式。

很多叛逆孩子,不是真的坏,只是他们在说:“既然你不肯懂我,那我就彻底做你口中的我。”

九、“一视同仁”的背后,是父母的完美焦虑

很多父母不是不爱,而是太焦虑。

他们害怕被人说“偏心”,害怕“教育失败”,害怕别人看不起自己的孩子。

于是,他们追求一种假公平——让所有孩子看起来“差不多”。

心理学称之为投射防御:当父母无法接受自己的不完美,就会通过孩子证明“我没错”。

向太的“一视同仁”,其实是在维护自己的体面,而不是孩子的幸福。

但孩子要的不是体面家庭,而是被理解、被允许、被看见。

十、真正的公平,是“差别化的温柔”

心理学家卡尔·罗杰斯提出一个概念:无条件积极关注——爱不是“当你做得好我才爱你”,而是“即使你和别人不同,我仍然为你骄傲”。

真正的公平,不是“一刀切”,而是给每个孩子恰到好处的空间。

有的孩子需要推一把,有的孩子需要抱一下。

教育的智慧,不在平分资源,而在精准回应每一个灵魂的节奏。

十一、当孩子陷入“习得性无助”,请用理解唤醒他

当一个人被反复否定,他会进入习得性无助:“我怎么努力都没用。”

向佑的一次次失败、暴躁、冲突,其实都是在说——“我真的尽力了。”

如果那一刻,母亲能告诉他:“你不用像任何人,你可以慢一点。”或许一切都不一样。

心理修复的第一步,是让孩子重新相信他有力量。

告诉他:问题在行为,不在他本人。错误是可以修的,但他仍然值得被爱。这是每个家庭疗愈的起点。

十二、从今天起,撤回比较的契约

想改变,并不需要轰轰烈烈,从几个小行动开始:

撤回比较语气

把“别人家孩子”换成“你自己上次”。

专注进步而非结果

“你比昨天多坚持了五分钟”,比“你考了几分”更有力量。

肯定个性而非模仿

“你画得真有想法”,比“你画得像谁”更治愈。

在不同节奏中同行

一个快,一个慢,都没关系。爱不是比赛,是陪伴。

教育不该是削边去角,而是看见每一个不同的形状。

十三、梅娘说

向太的眼泪是真,但她的反思错了方向。

她哭的不该是“太宠”,而该是太盲——从未真正理解儿子。

教育的本质,不是“复制成功模板”,而是守护每个孩子成为自己的那盏灯。

别让“比较”变成一生的诅咒,别让“公平”变成新的不公。

每个孩子,都是天上独自转动的一颗星。

有的亮在东边,有的闪在西边。父母的智慧,不是让他们同样耀眼,而是——在他们该亮的地方,轻轻守望,不去遮光。